«Si estoy yo, no está la muerte,

si viene la muerte, ya no estoy yo».

(Epicúreos)

Andrés, uno de los nietos de la familia de Los Botijos,- que procedían de La Rambla-, me contó un suceso que a más de luctuoso no dejaba de tener cierta rareza. Se trataba de la muerte de su abuelo ocurrida en julio de mil novecientos sesenta y uno. El mayor de todos, el abuelo Botijo, era un hombre que ya pasaba los setenta y cinco años. Había trabajado toda su vida en el campo, naciéndole de su matrimonio con Andrea cuatro hijos- dos hembras y dos varones ya casados-, los cuales le habían traído al mundo a catorce nietos. Desde que vinieron a Córdoba, los abuelos vivían en una casa de vecinos de la calle del Viento. Ya algo achaparrado Manuel destacaba por su atalaje: una chaqueta llena de lamparones, pantalones de pana, sombrero y garrota. A pesar de la edad, todavía se apreciaba que su estructura ósea había contenido una buena pieza. Famoso por las grandes jumeras que cogía, le daba a todos los palos fueran Solera, Oloroso, Peseta o del 24. Era un parroquiano asiduo de las tabernas del barrio. Comenzaba por la de Villoslada, haciendo esquina de la Plaza de San Pedro con la calle del Sol y continuaba por esta hasta finalizar en la de El 6 en el Campo de San Antón. En su vía crucis por las siete tabernas se llevaba palante más de veinte medios.

Siendo víspera de Santiago, a eso de las seis de la tarde, el Botijo llegó tan alpistado a casa, que desoyendo los reproches de Andrea, se fue directamente a la cama sin tomar el almuerzo. Ella, por el disgusto, se bajo una hamaca y durmió de noche sola en el patio. A otro día de mañana, al no verlo ya levantado ni sentir sus típicos ronquidos, la mujer se acercó al cuarto interior donde tenían el dormitorio. Manuel permanecía postrado bocarriba sobre el lecho, aun con la ropa de vestir y la mascota puesta. Al notar que ni tan siquiera resoplaba, se aproximó a él y acercando el oído comprobó que no respiraba. Los gritos de Andrés hicieron que acudieran las vecinas a las cuales se abrazaba entre sollozos y decía:

Siendo víspera de Santiago, a eso de las seis de la tarde, el Botijo llegó tan alpistado a casa, que desoyendo los reproches de Andrea, se fue directamente a la cama sin tomar el almuerzo. Ella, por el disgusto, se bajo una hamaca y durmió de noche sola en el patio. A otro día de mañana, al no verlo ya levantado ni sentir sus típicos ronquidos, la mujer se acercó al cuarto interior donde tenían el dormitorio. Manuel permanecía postrado bocarriba sobre el lecho, aun con la ropa de vestir y la mascota puesta. Al notar que ni tan siquiera resoplaba, se aproximó a él y acercando el oído comprobó que no respiraba. Los gritos de Andrés hicieron que acudieran las vecinas a las cuales se abrazaba entre sollozos y decía:

– ¡Ya!,..¡ya se ha muerto!.

Avisada la familia, que vivían en distintas casas de vecinos del barrio, buscaron al médico de la Casa de Socorro el cual extendió el correspondiente certificado de defunción de don Manuel García Cortés de muerte natural. El cuerpo del Botijo fue trasladado al depósito de cadáveres del cementerio de San Rafael. Durante el resto del día, lo velaron los hijos, los yernos y las nueras, quedando las dos hijas con la madre y los nietos. Al cerrar el cementerio, ya anochecido, todos volvieron a casa.

Avisada la familia, que vivían en distintas casas de vecinos del barrio, buscaron al médico de la Casa de Socorro el cual extendió el correspondiente certificado de defunción de don Manuel García Cortés de muerte natural. El cuerpo del Botijo fue trasladado al depósito de cadáveres del cementerio de San Rafael. Durante el resto del día, lo velaron los hijos, los yernos y las nueras, quedando las dos hijas con la madre y los nietos. Al cerrar el cementerio, ya anochecido, todos volvieron a casa.

Antes de las exequias, previstas para las seis de la tarde el siguiente día, mientras la familia de los Botijos almorzaban en el patio de la casa un buen cocido y un lebrillo de gazpacho que le habían preparado unas vecinas, un estridente griterío de chiquillos en el exterior hizo fijar la atención de todos hacia la puerta de la calle:

– ¡El abuelo está vivo!, ¡ El abuelo está vivo!.

El Botijo seguido de la patulea de sus nietos, entraba con mucho ímpetu y con la garrota en ristre dirigiéndose hacia la abuela Andrea con muy mal genio:

– Hija de la gran pu… ¡ Querías enterrarme vivo!, ¿éh?.

Anteponiéndose los hijos lo apaciguaron, pasándole la caña de vino de la que se empinó tres largos tragos. Después de muchos besos y abrazos todos acabaron de comer cantando y bailando, siguiendo aquel dicho de aquí paz y después gloria.

La noticia de la resurrección del abuelo Botijo se cundió tanto que alcanzó al resto del país. Un reportero del diario CÓRDOBA la había remitido por telegrama a Madrid. Fue publicada por el sensacionalista semanario El CASO con la fotografía de El Botijo rodeado de su abultada familia.

Pasado dos meses, llegó a la calle del Viento para conversar con don Manuel García un afamado abogado de Córdoba. Portaba documento de representación de don Alejandro Huertas de Carvajal y Mendoza, un empresario mejicano afincado en los Estados Unidos de América. El abogado le transmitió las instrucciones de don Alejandro. Se trataba de la convocatoria de un solemne acto a celebrar en nuestra ciudad para dar ingreso al muertovivo, como ya apodaban al abuelo Botijo, en el Club Internacional de los Enterrados Vivos del cual don Alejandro era el presidente. El evento, en el que se incluía un banquete, se había programado a un mes vista para el veinticuatro de octubre en el Hotel Córdoba Palace de nuestra capital. Todos los gastos, el talón de veinte mil pesetas, entregado por el abogado como anticipo a los extras que pudieran ocasionársele al nuevo socio in pectore, además de una paga vitalicia, correrían por cuenta del importante Club.

Durante ese mes toda la familia de los Botijos andaban de sastres y costureras. Además no escatimaron en la compra de variados miriñaques para ir presentables al acto. Pero el abuelo Botijo con eso del nombramiento internacional estaba tan avenado que se le habían subido las ínfulas a la cabeza. Las peas que pillaba, cada vez más agudas, lo habían sumido en varias ocasiones en una especie de catalepsia, apañándose la familia como mejor podía para espabilarlo, temiendo que no aguantara vivo para el día de autos.

No obstante llegó el día de San Rafael; toda la familia, una trupe de unas treinta personas muy enjalbergados, aparecieron en taxis en las puertas del hotel Palace. Allí esperaban cientos de cordobeses que los recibieron con encendidos aplausos interrumpidos por los vivas al Botijo y al muertovivo.

Por supuesto el Alcalde, el Gobernador Civil y el Presidente de la Audiencia formaban la comitiva con don Alejandro, un corpulento y bigotudo sesentón con traje a rayas de solapas. Le acompañaba su esposa, una flaca pelirroja joven doctora yankee. Venían rodeados por periodistas llegados de todo el país. La Iglesia había excusado su asistencia, ya que el Obispo estaba a la espera de la resolución de Roma sobre ese asunto nada ortodoxo de ida y vuelta al más allá. Había remitido consultas al cardenal responsable en Doctrina de la Fe.

Después de las fotos de rigor, pasaron a un gran salón-comedor donde estaba prevista una mesa presidencial a ocupar por don Alejandro y don Manuel junto a sus esposas, las autoridades y el abogado. Este último hizo de maestro de ceremonias. Finalizando los aperitivos, tomó la palabra el empresario mejicano explicando el gran honor para el Club de recibir en su seno, ¡como primer ciudadano español!, a nuestro paisano. El fin de la organización era acoger a todas las personas que habían sido enterradas vivas, de las cuales ya se conocían en el mundo casi una cincuentena. Eran catalogados y analizados sus casos por la Universidad estadounidense de Yale. Según los estudios científicos, y así se reflejaba en los estatutos de la organización, eran seres excepcionales respecto al resto de los mortales -o sea los de una única muerte- y cuyo fenómeno se había detectado repetitivo. Esto significaba que algunos llegaban a morir verdaderamente después de dos o más intentos. Se daba el hecho de un ciudadano hondureño que había muerto cuatro veces y en la actualidad hacía su vida normal. Por este motivo, en caso de defunción de algunos de sus miembros, el Club se encargaba de tener preparado una caja mortuoria especial construida por una empresa norteamericana. Consistía en que además de disponer de unas pequeñas ventanas de ventilación hacia el exterior, estaba dotada de algunos accesorios, entre otros una cómoda colchoneta y almohada perfumadas, una botella de agua y una campanilla que era preceptivo dejarla asida por una mano del difunto. Ni que decir tiene que el Botijo no cabía en sí. A pesar de las regañinas y reprimendas de Andrea y alguna de sus hijas, no paraba de lanzar brindis por don Alejandro, el Alcalde y hasta por don Damián, cura de San Pedro -gran amigo suyo con el cual coincidía a veces en la piquera de Casa Villoslada-, dando cuenta de cuantos catavinos le dejaban llenar.

Acabados los postres, según el protocolo, tocaba imponer al nuevo socio la medalla de su adscripción. Cumplido el rito, con las palabras de rigor del presidente, el Botijo con el rostro encendido como un tomate, se levantó de la silla con intención de decir unas palabras, miró en rededor a toda la concurrencia y cayó fulminante de espaldas al suelo. Esto provocó un grito de sorpresa general. Un médico que asistía al acto y la esposa de don Alejandro, testificaron su muerte.

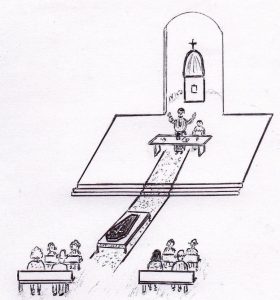

Pasaron dos días, plazo concedido sólo para este tipo de difuntos, durante los cuales permaneció encerrada con él la doctora norteamericana; por la mañana el cuerpo del Botijo fue transportado en el coche a caballos de El Aguililla hasta la iglesia de Santiago, abarrotada ese día hasta los topes. Era la primera vez que don Alejandro participaba en el entierro de un socio del Club, sin contar las correspondientes a sus dos propias defunciones.

Pasaron dos días, plazo concedido sólo para este tipo de difuntos, durante los cuales permaneció encerrada con él la doctora norteamericana; por la mañana el cuerpo del Botijo fue transportado en el coche a caballos de El Aguililla hasta la iglesia de Santiago, abarrotada ese día hasta los topes. Era la primera vez que don Alejandro participaba en el entierro de un socio del Club, sin contar las correspondientes a sus dos propias defunciones.

La ceremonia transcurría sin ningún incidente. A pesar de la gran afluencia de público, que ocupaba los pasillos laterales del templo, la capilla e incluso el coro, el silencio era sepulcral.

Al punto de que el cura se disponía a comenzar la homilía, de pronto rompió el silencio la rotura de unos vidrios y el tintineo de una campanilla. Todo el mundo se puso de pié menos la pelirroja. Los hijos del difunto, don Alejandro y hasta el mismo cura saltaron hasta el féretro. Una vez abierto comprobaron que el Botijo permanecía inmóvil, con un semblante risueño y la lengua afuera. Al oír el suave balbuceo de un niño miraron hacia la derecha del altar. En la puerta de la sacristía apareció el monaguillo con la campanilla y una de las vinajeras rota en sus manos.

Al punto de que el cura se disponía a comenzar la homilía, de pronto rompió el silencio la rotura de unos vidrios y el tintineo de una campanilla. Todo el mundo se puso de pié menos la pelirroja. Los hijos del difunto, don Alejandro y hasta el mismo cura saltaron hasta el féretro. Una vez abierto comprobaron que el Botijo permanecía inmóvil, con un semblante risueño y la lengua afuera. Al oír el suave balbuceo de un niño miraron hacia la derecha del altar. En la puerta de la sacristía apareció el monaguillo con la campanilla y una de las vinajeras rota en sus manos.

Nicolás Puerto Barrios es Articulista y Escritor. Primer Premio Nacional de Prensa en 1983; Concedido por la Unión Internacional de Comunicaciones a instancia de la ONU. Dibujos de Nicolás y Sensi.

«Dedicado a mi amigo escritor y periodista Sebastián Cuevas en el 32 Aniversario de su muerte» hoy 18 de agosto