Donde la mantís religiosa espera al sol su presa,

una rampa conducía desde la fábrica de tíraz a la casa de la moneda.

Allí donde ha crecido un almez oscuro

yacen soterradas columnas de ónice y quebrados fustes de Ifriqiyya

de color rosado como el vientre de las bailarinas.

Más abajo emergen, inmóviles vilanos, atauríques labrados en leche de Filabres

y otras piezas arrastradas a paso acemilero desde el mar,

regalo de Damasco, o del rey rumí de Constantinopla.

El rayo de sol que enhebra el ciprés

atravesó hace mil años una jaula de oro

que encarcelaba a extraños pájaros polícromos.

El agua soterrada bajo las alcaparras

sirvió un tiempo para abrevar a los leones del desierto.

Un día, dijo al-Nasír, desde la Casa del Jardín Florido,

hecha como de oro por los maestros de oriente,

entre el rumor del agua conducida desde la sierra,

dijo al-Nasir a Azahara

que su palacio sería inmortal

pues que ningún creyente esperaba redención

preso de cristianos en tierras de la Marca.

Muladies talaron higueras y almendrales del Monte de la Novia

para elevar la urna y joyero al amor de un rey.

Cada atardecer, los canteros signaban seis mil piedras

y al curso del milagro se poblaban los zocos de negociantes ávidos

de los cuatrocientos dirhemes que el califa ofrecía.

La benevolencia del señalado de Dios nombró cadí y señaló gobernador

que poblaron los cuarteles de la más fiel y aguerrida milicia.

Los nobles entregaron a su amo los botines de guerra

y los tesoros acumulados en años de refinamiento,

millones de míthqales de oro en cuño, sacos de plata, maderas olorosas para los pebeteros, almizcle y alcanfor,

túnicas y trajes, pellizas de zorro de Jurasam y pieles nevadas de armiño y marta, seda para tejer…

El alcotán que otea desde San Jerónimo de Valparaíso la liebre agazapada,

tiene sus dilatados ojos puestos sobre las mismas losas

que llevaron humillados hasta el trono a los reyes cristianos,

a los embajadores de Provenza, de Italia, de Alemania, Bizancio.

Por la estrecha senda que hoy espinan florecidas cardenchas,

subieron los esclavos la pila traída desde Siria

en la que doce estatuas de oro y pedrería

poblaban de gacelas, leones, cocodrilos, dragones, elefantes, palomas, halcones, gallinas, gallos, buitres y pavos reales las palmeras inacabables de los surtidores privados de la favorita y el rey.

Sobre el quebrado pasamanos de ese ajimez hundido en la cisterna ciega,

dejó un día al-Nasír, como al descuido,

la Botánica de Dioscórídes Anazarbeo

y cautivado por su materia médica y su ilustración sobre los venenos mortíferos

mandó venir a los monjes tolerados, para crear la Escuela de Traductores del Califa.

Sobre un trono luminoso, alto como el almimbar de la mezquita,

en este salón que a medias se levanta,

el proveedor de los méritos, el ilustre, el noble por su ascendencia,

como una divinidad inaccesible,

recibió un día a Juan de Gorze y le dio a besar su mano

y después le oyó hablar de piratas conquistadores.

Miles de eunucos llenaban las colinas donde la belleza de las mujeres

era inviolable como el arrayán que trazaba el dédalo del aroma.

Cierto amanecer, arriba, sobre la piedra virgen,

al-Nasír sintió de pronto sacudirse sus sangres por una antigua nostalgia del desierto

por la lujuria de la bien plantada Montaña de la Novia,

a cuyos píes los tejados dorados herían el vuelo de las garzas.

Cuando el grande pensó en Siria, era viernes y a la hora sagrada bajó a la mezquita

y pronunció la julba, la oración del profeta.

Cetreando los montes —lejos de los médanos del río grande—,

dando el pan a los peces de las albercas,

o simplemente oyendo a lo lejos el relincho de los caballos,

el rumor de las posadas, el bullir de los baños, el griterío de los edificios de la corte,

el grande sonreía y se llenaba de gozo.

Y era de niño su risa cuando ordenaba poner en movimiento el azogue del pilón palaciego

en el que el sol se hacía vértigo, entre el espejo móvil,

llenando de pavor a los ilustres huéspedes por el milagro prisionero.

Aquí fue el prodigio.

Aquel montículo donde florecen las manzanillas de olor

denota el hundimiento de los baños

y la pinchuda esparraguera lleva un milenio nutriéndose del mizar de un masajista,

abonada por la última piedra jabonosa, olvidada tras lustrar los cabellos de un noble rezagado.

Nutriéronse raíces de los pomos de alheña y de los del aceite de algalia para los afeites.

Cepillos de marfil, peines de Azahara, la cháriya, pudriéronse peinando paloduces.

Endurecido el antimonio, turbios los vidrios en que por un milenio durmieron los últimos perfumes,

alimentaron escarabajos, anidaron alacranes,

embriagados por la goma de mascar con la que perfumaban su aliento las concubinas,

según cuenta Ibn Hazam,

y se deshicieron en barro las raíces de nuez con que ensangrentaban las encías y los labios.

Estos patios solados, estas rampas, muros, cisternas, letrinas, piedras, esta ruina hoy, fue por generaciones

campo de violaciones, monipodio de ladrones, presa de halconeros.

Fuego sobre las nobles vigas de cedro, policromadas de cenefas y lirios,

fuego sobre los muros donde los tapices llenaban de ocas los sillares de piedra,

fuego a las altas camas inaccesibles a los escorpiones,

fuego a los cofres donde anillaban las luminosas serpientes de los collares de perlas;

las pulseras de oro macizo, las ajorcas de los tobillos, fíbulas,

presas para las manos impías del pillaje.

Por las cocinas, orzas de miel, cuencos de garzas y caballos que llevaron a las bocas de al-Nasir y Azahara las granadas y los higos,

hechos guijos verdeantes;

los braseros de azófar fundidos en las llamas;

el ámbito de la música mancillado por ladrones, prostitutas y taberneras.

Después, legiones incultas trajeron la cruz y la espada para anegar la gracia.

Lloraron Ben Zaydun y Wallada la primera ruina bajo la puerta en la que Azahara, en piedra, gemía,

y, ya para siempre, la diadema de Córdoba, la transida ciudad de los omeyas,

el palacio de al-Nasir, el sueño de un califa enamorado, Fuego sobre las nobles vigas de cedro, policromadas de cenefas y lirios,

se perdió en el olvido con muerte tan profunda que se ignoró su rastro

y sólo una vaga noticia de estrella y de prodigio quedó en la oscura memoria de los hombres.

Oh yermidad de la colina, arada, nutriendo cereales, pastando bueyes, anidando tordos,

y abajo, en llamarada oscura, tornasoles de oro, quebradas maravillas,

ámbito del amor, gracia y luz, yacentes de la jara y el olvido.

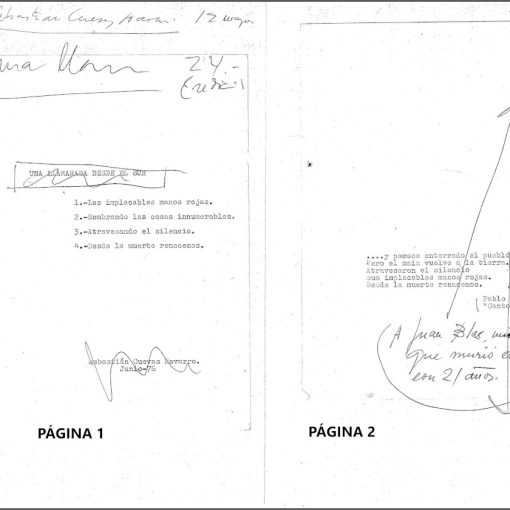

Composición galardonada en el Certamen Los poetas árabes y españoles cantan a Medina Azahara